Sancerre se situe à 47°19’52’’ de latitude et à 2°50’17’’ de longitude et s’élève à 306.60m NGF au-dessus du niveau de la mer. Bordé à l’est par les vallées de la Vauvise et de la Loire et à l’ouest par les plateaux du Pays-Fort, le vignoble sancerrois est un site géologique unique aux terroirs d’exception.

Les parties moyennes ou hautes des coteaux qui entourent la ville de Sancerre ainsi que les flancs des autres coteaux des villages qui composent l’appellation bénéficient de conditions extrêmement favorables au développement de la vigne.

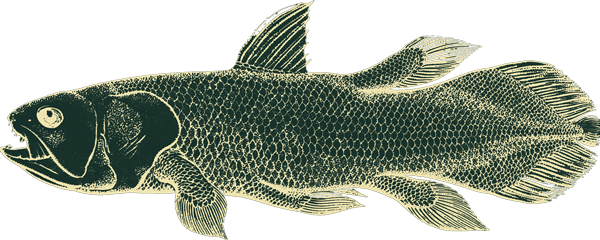

Difficile d’imaginer cela aujourd’hui en regardant les paysages et les terroirs aux alentours de Sancerre, mais la mer les recouvrait intégralement il y a très longtemps. Ainsi, la géologie sancerroise date essentiellement de l’ère secondaire (période jurassique, Oxfordien supérieur et Kimméridgien, datant de 163,5 à 152,1 millions d'années), avec un complément de formation durant l’ère tertiaire (Eocène moyen ou inférieur de 56 à 33,9 millions d’années).

C'est donc très lentement, patiemment, que les terroirs proche de Sancerre dont nous bénéficions se sont formés, soit par accumulation de sédiments (entre autres de sédiments marins riches en invertébrés), soit par érosion.

Mais l’histoire du Sancerrois commence par un accident, une singularité exceptionnelle qui est la source de la typicité de nos terroirs. Ainsi, cette région naturelle du bassin moyen de la Loire, est traversée par une énigme géologique majeure : celle de l'Anomalie Magnétique du Bassin de Paris (AMBP). Cet accident géologique connu sous le nom de « faille de Sancerre », de direction Nord-10°-Est, a permis de mettre en contact des étages géologiques de périodes différentes. L’accident majeur de la faille s’accompagne de nombreuses autres failles plus ou moins parallèles mais de rejets moindres (comme la faille de Thauvenay, qui piège une petite bande de sables, argiles bariolées et grès ferrugineux du crétacé barrémien).

Comme pour la crise phylloxérique qui a ravagé le vignoble à partir de 1885, la Nature et les viticulteurs ont su transformer cet accident originel en source de richesse !

Dévonien supérieur : Un rift intracontinental comblé d’une mer

Les terroirs proche de Sancerre sont alors marqués par l'ouverture d'un rift intracontinental (effondrement de l'écorce terrestre) que comble une mer intérieure.

Carbonifère Mississipien moyen : fermeture du rift et formation du socle géologique du Sancerrois

La collision entre les deux grands blocs Armorica et Gondwana (qui, réunis, forment la Pangée) ferme cet océan et constitue le socle géologique de jeunesse du Sancerrois, alors soumis à des mouvements incessants.

Durant l'ère secondaire et la période Jurassique (de 201,3 à 145 millions d'années), la tectonique se stabilise et une grande partie de l'Europe est alors recouverte par la mer : cette longue période de sédimentation marine apporte une très épaisse accumulation de débris coquilliers et coralliens.

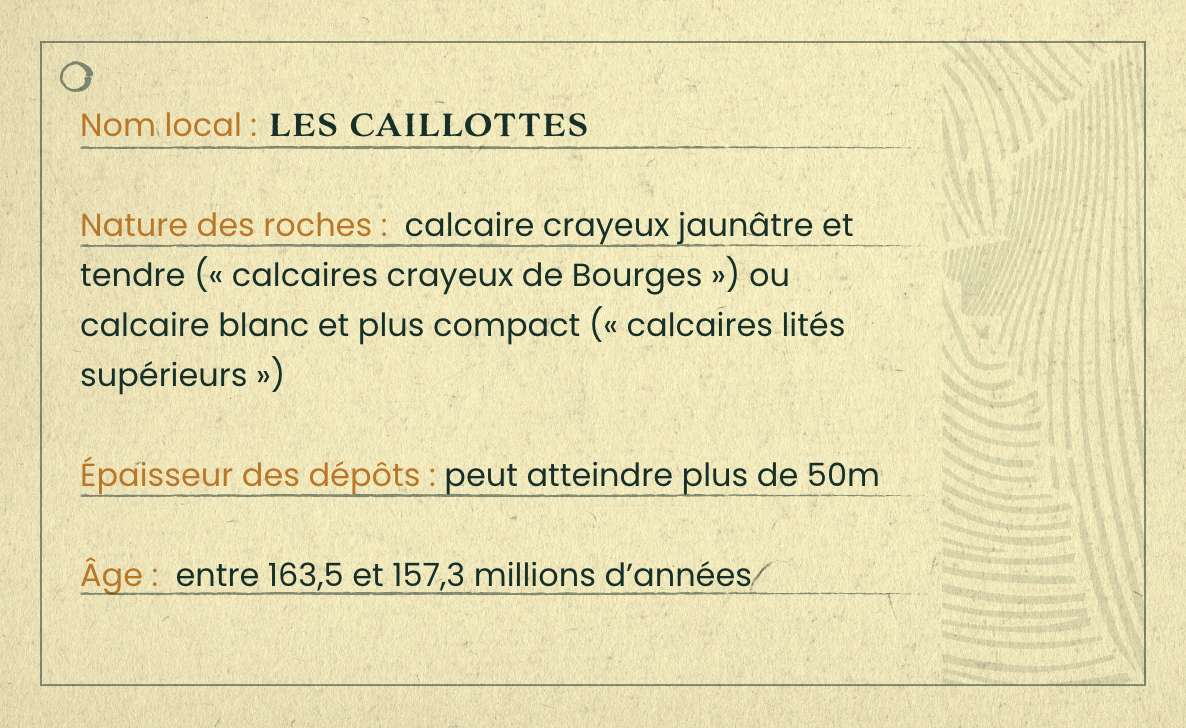

Ce que l'on voit actuellement de la géologie des terroirs proche de Sancerre peut être daté au plus tôt de cette période (Oxfordien supérieur, soit entre 163,5 et 157,3 millions d'années) : une vaste mer chaude recouvre alors le paysage et, au gré de l'oxygénation de ces eaux et de la vitalité de la biodiversité, la sédimentation intensive contribue à la formation de différents types de calcaire (calcaires lités inférieurs, calcaires crayeux de Bourges et calcaires lités supérieurs). que l'on appelle de nos jours les caillottes de Sancerre

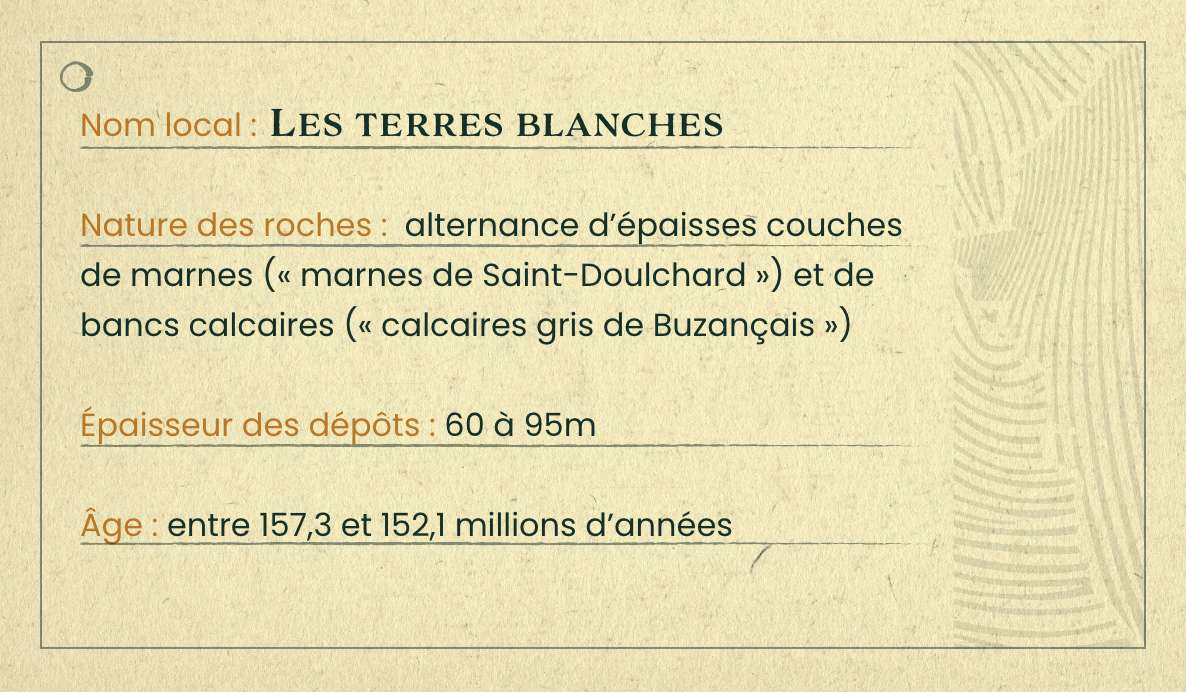

La mer est toujours présente, et mieux oxygénée : les formations qui en résultent sont des calcaires gris durant le Kimméridgien inférieur (calcaires de Buzançais, qui se brisent en rognons) ou des marnes qui correspondent à une accumulation de vases dans une mer plus profonde durant le Kimméridgien supérieur (marnes de Saint-Doulchard). Nous appelons de nos jours ces différentes formations les terres blanches de Sancerre.

Les sédiments qui se forment alors témoignent de ce milieu en cours de comblement et correspondent aux calcaires dits de Saint-Martin d'Auxigny.

La mer se retire d’abord complètement du Sancerrois et toute la partie supérieure des dépôts du Tithonien commence à être profondément érodée. Puis, un bras de mer se remet en place, dans ce qui s’apparente à un delta. Rares sont les formations qui se forment dans la région durant le Crétacé inférieur, mais l'on peut citer tout de même quelques calcaires à oolithes ferrugineuses, des argiles bariolées et des grès ferrugineux, mais aussi, lors d’un épisode de retour de la mer (sous forme de delta), des sables fins à passées gréseuses, les argiles bleues de Myennes (dont la veine sera exploitée par les potiers de La Borne et de la Puisaye) et des sables et argiles bariolées de la Puisaye.

La mer est toujours présente et sa température est particulièrement élevée. On retrouve alors des formations argilo-sableuses (glaizes argilo-sableuses), puis des sables verts de Vierzon, des craies argileuses et des marnes à ostracées (avec une accumulation remarquable d’huîtres fossiles). La mer se retire définitivement du Sancerrois à la fin du Crétacé.

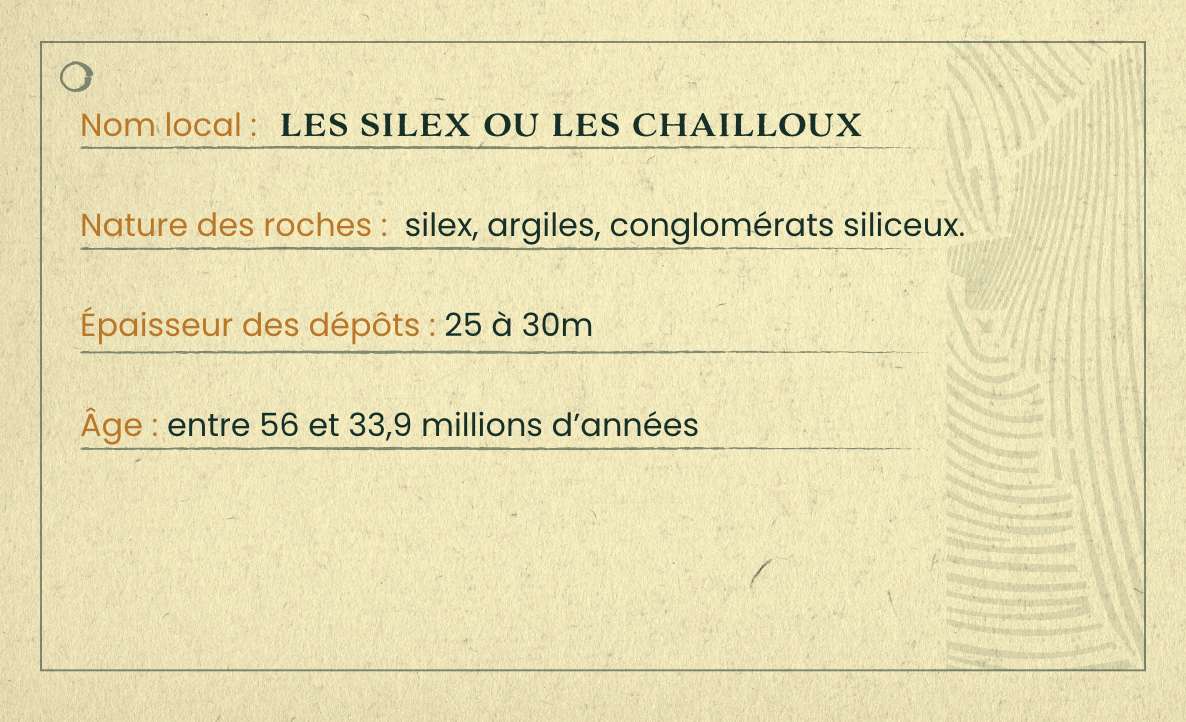

À l’ère tertiaire (qui débute vers 66 millions d’années), le climat est chaud et une forêt tropicale humide recouvre le paysage local. Les sédimentations précédentes, désormais hors d’eau mais soumises à des pluies importantes, vont être profondément érodées tout en se transformant progressivement en complexes résiduels à silex. Ainsi, au cours de l’Eocène (entre 56 et 33,9 millions d’années), les dépôts calcaires se dissolvent et libèrent des résidus plus ou moins argileux que l’on va retrouver sous forme d’argiles à silex ou d’éboulis de silex.

Un nouveau plissement alpin s’opère sur l’ensemble de la région et affecte tout le pourtour du Massif Central. Dans le Sancerrois, cela aboutit à la reprise du mouvement tectonique le long des failles existantes (principalement celles de Sancerre et de Thauvenay). La conséquence majeure est l’affaissement du bloc bourguignon oriental qui demeurera 150m plus bas en altitude que le relief vallonné sancerrois. L’autre conséquence de ces mouvements tectoniques, conjugués à la nature plus ou moins dure des formations inférieures, est la formation du relief tourmenté des collines, dont l’altitude est alors comprise en 200 et 400 mètres : on y retrouve les reliefs du piton sancerrois et de l’Orme-au-Loup (sur un socle dur de conglomérat de silex) et de la cuesta du Pays-Fort visible à l’ouest (sur une base de calcaires durs du Tithonien).

Le Sancerrois est soumis aux périodes de glaciation, accompagnées de vents puissants qui érodent le relief. En outre, la gélifraction intense entraîne le colluvionnement d’éclats de silex sur certains versants à l’est de Sancerre (notamment sur les pentes de l’Orme-au-Loup et de la Pierre Coupilière).

Ainsi, on peut identifier au moins quinze époques géologiques distinctes qui se superposent, s’imbriquent et se côtoient dans les terroirs proche de Sancerre. Ce gigantesque mille-feuille géologique fait de cette micro-région un ensemble de terroirs viticoles remarquables et exceptionnels.

En plus des aspects géologiques, il existe également des différences complémentaires basées sur les caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques de la couche arable, avec des sols bruns calcaires, calcimorphes (présence abondante de calcaires), argileux, plus ou moins riches en humus et matières organiques… Tout cela concourt à cette mosaïque de sous-sols et à une multitude d'expressions de nos cépages que révèle le travail des artisans-vignerons comme par exemple les terres blanches ou les caillottes de Sancerre.

Les millions d’années de bouleversements géologiques et d’érosion ont donc formé une incroyable mosaïque de sous-sols imbriqués.

Pour simplifier, trois principales familles de terroirs proche de Sancerre se distinguent et dessinent l'identité de nos vins, d’ouest en est :

Fig. 223. huitres (2.)

Fig. 812. Bivalves (1.)

Fig. 447. Oursin (1.)

Pendant des millions d’années, les dépôts de sédiments marins vont se superposer, emprisonnant une grande variété d’invertébrés (huitres, bivalves, oursins).

Ces dépôts successifs, d’une épaisseur de quelques centimètres à plus de cent mètres, sont récifaux ou lagunaires, aussi bien marins qu’océaniques.

Situées sur les collines les plus à l’ouest du Sancerrois (Sainte-Gemme-en-Sancerrois, Sury-en-Vaux, Maimbray, Verdigny, Chavignol, Amigny, Bué, Crézancy-en-Sancerre, Veaugues et Montigny), les plus hautes, de composition argilo-calcaire, nées du Jurassique et du Kimméridgien, les marnes dites terres blanches de Sancerre représentent environ 40% du vignoble avec une composition de 70% d’argile et 30% de calcaire. Ces terroirs proche de Sancerre sont très riches en fossiles coquilliers et présentent la particularité de blanchir en séchant. Elles recouvrent les caillottes de Sancerre.

Situés entre les « terres blanches » et Sancerre, ces terroirs d'abondantes pierres calcaires dits caillottes de Sancerre représentent également 40% du vignoble. Ce sont les formations les plus anciennes que l’on peut voir actuellement dans le paysage. Elles présentent en surface un lit de pierres plates éclatées par le gel. La pluie lessivant la terre de la surface aux pieds des vignes, seules les pierres restent visibles et l’apparence de ces terroirs proche de Sancerre se révèle à l’œil nu.

Ces formations bordent la Loire et correspondent aux parties culminantes des collines à l’est du vignoble (Sancerre, Saint-Satur, Ménétréol-sous-Sancerre, Thauvenay et Bannon ; et entre autres sur les buttes de la Pierre Coupilière, de l’Orme-au-Loup et du Roc). Riches en silex, elles assurent un réchauffement continu de la vigne. Elles représentent environ 15% du vignoble et correspondent aux formations les plus récentes.

Le sol est donc déterminant et la vigne qui s’enfonce dans ses profondeurs en garde une empreinte singulière : à ces particularités s’ajoutent évidemment l’exposition des parcelles et le travail du vigneron, ce qui aboutit à une signature aromatique spécifique.

En savoir plus sur la dégustation